Kataraktoperation (Operation des Grauen Stars)

Bei der Katarakt, auch “Grauer Star” genannt, handelt es sich um eine Trübung der natürlichen Linse des Auges. Diese Trübung behindert den Lichteinfall ins Auge und führt dazu, dass Betroffene die Umwelt zunehmend wie durch einen Nebel, kontrastarm oder unscharf wahrnehmen und mehr Licht benötigen, um z.B. lesen zu können. Zudem kommt es oft zu vermehrter Blendung.

- Ursachen des Grauen Stars im Alter

- Die Linse im Laufe des Lebens

- Alterung der Linse

- Wie häufig ist der altersbedingte Graue Star?

- Kongenitale und juvenile Katarakt

- Symptome und Auswirkungen auf den Alltag

- Ablauf der Katarakt OP

- Intraokulare Linsenimplantate

- Ultraschallmethode (Phakoemulsifikation) vs. Laserassistierte Operationstechniken

- Clear Lens Extraction (CLE) als Option vor der Entstehung des Grauen Stars

- Nach der Operation: Erholung und Nachsorge

- Häufig gestellte Fragen zur Katarakt-OP

Die natürliche Linse besteht aus dem Linsenkern und der Linsenrinde (Kortex). Sie liegt in der Linsenkapsel, die durch den Halteapparat (Zonulafasern) am sogenannten Ziliarkörper aufgehängt ist. Wenn die Linse klar ist, fällt Licht ungetrübt auf den Augenhintergrund, wo es in ein neurologisches Signal umgewandelt und ans Gehirn weitergeleitet wird.

Ursachen des Grauen Stars im Alter

Bei der altersbedingten Katarakt handelt es sich um die häufigste Form des Grauen Stars. Hierbei trübt sich die Linse infolge natürlicher Alterungsprozesse. Dieser Prozess gehört zum Älterwerden dazu und lässt sich nicht vermeiden.

Die Linse im Laufe des Lebens

Im Laufe des Lebens lagern sich neue Linsenfasern an, während alte Proteine in der Linse ihre transparente Struktur verlieren. Schutzmechanismen der Linse (wie bestimmte Eiweisse, die die Klarheit erhalten) lassen mit der Zeit nach, sodass die Linsenproteine verklumpen und die Linse trüb wird.

Dieser Prozess verläuft schleichend und lange auch unbemerkt. Zusätzlich zum Verlust der Transparenz verliert die Linse auch an Elastizität und wird dicker. Der Verlust der Elastizität führt zur sogenannten Altersweitsichtigkeit (Presbyopie) und betroffene Menschen, die keine Fernbrille benötigen brauchen nun eine Lesebrille.

Vermindertes Sehen in der Nähe

Bereits im mittleren Lebensalter macht sich die erhöhte Starrheit der Linse bemerkbar. Viele Menschen merken jetzt, dass sie schlechter in der Nähe lesen oder am Computer arbeiten können, und benutzen daher eine Lesebrille.

Blendung

Die zunehmende Trübung der Linse führt zu einer vermehrten Streuung des einfallenden Lichts. Dies kann besonders beim Autofahren in der Nacht störend sein, wenn plötzlich viel Licht (entgegenkommende Autos) durch die geweiteten Pupillen fällt.

Alterung der Linse

Mehrere Faktoren beschleunigen die Alterung der Linse: Oxidativer Stress spielt eine grosse Rolle – dabei schädigen freie Radikale (aggressive Sauerstoffmoleküle, die beim Stoffwechsel entstehen) die Linsenstrukturen.

UV-Strahlung durch jahrelange Sonneneinwirkung erhöht diesen oxidativen Stress und lässt die Linse schneller altern. Auch die Ernährung und der Stoffwechsel haben Einfluss: Eine einseitige oder nährstoffarme Ernährung kann dazu führen, dass der Linse schützende Antioxidantien fehlen.

Ebenso können allgemeine Stoffwechselveränderungen (z.B. bei chronischen Krankheiten) die Linse anfälliger machen. All diese Einflüsse summieren sich über die Jahre und führen letztlich zur altersbedingten Linsentrübung.

Wie häufig ist der altersbedingte Graue Star?

Der altersbedingte Graue Star tritt typischerweise ab dem mittleren bis höheren Lebensalter auf. Erste Anzeichen einer Katarakt bemerken viele Menschen mit etwa 60 Jahren. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko stark an: Bei den über 70-Jährigen ist etwa jeder Zweite von einer mehr oder minder ausgeprägten Linsentrübung betroffen.

Da fast jeder Mensch bei ausreichend hohem Alter einen Grauen Star entwickelt, kann man sagen, dass die Katarakt gewissermassen zum Alterungsprozess des Auges dazugehört. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine plötzliche Erkrankung, sondern um einen langsam fortschreitenden Prozess, der gut behandelbar ist.

Kongenitale und juvenile Katarakt

In seltenen Fällen besteht von Geburt an eine Linsentrübung (sog. kongenitale Katarakt) oder entsteht in den ersten Lebensjahren (sog. juvenile Katarakt). Die Häufigkeit ist gering. Bei etwa 1 von 2000 Neugeborenen findet sich eine relevante Linsentrübung.

Trotzdem ist diese Form bedeutsam, da sie sehr früh behandelt werden muss, damit sich das Sehen bei den betroffenen Kindern überhaupt entwickeln kann.

Symptome und Auswirkungen auf den Alltag

Im Alltag macht sich der Graue Star besonders durch Schwierigkeiten beim Lesen, Fernsehen oder Erkennen von Gesichtern bemerkbar. Besonders gravierend sind Probleme beim Autofahren, vor allem bei Dämmerung oder nachts, da Blendungen durch Scheinwerfer das Unfallrisiko erhöhen.

Eine Kataraktoperation sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn die genannten Symptome die Lebensqualität oder Sicherheit deutlich beeinträchtigen, etwa wenn alltägliche Tätigkeiten nur noch eingeschränkt möglich sind oder neue Brillengläser keine ausreichende Verbesserung des Sehens mehr bieten.

Ablauf der Katarakt OP

Ambulante OP, Dauer ca. 10-20 Minuten

Die Kataraktoperation ist in den allermeisten Fällen ein ambulanter Eingriff, der nur wenige Minuten dauert. Das heisst, Sie können am selben Tag wieder nach Hause gehen. Ein Spitalaufenthalt ist nicht notwendig.

Die eigentliche Katarakt-OP dauert pro Auge meist nur ca. 10–20 Minuten. Mit Vor- und Nachbereitung sollten Sie für den Termin insgesamt etwa 2–3 Stunden einplanen.

Oft wird ein Auge operiert und die OP am zweiten Auge erfolgt wenige Wochen später. Manchmal entscheiden wir uns zusammen mit Ihnen auch für eine sogenannte sequenzielle bilaterale Operation. Dabei erfolgt der Eingriff zuerst am einen und mit einer kurzen Pause dann am zweiten Auge.

Bei der Anmeldung, im Vorraum und unmittelbar vor der Operation werden Sie wiederholt nach Ihrem Namen und Ihrem Geburtsdatum gefragt. Dies gehört zum Protokoll der Sicherheitsvorkehrungen.

Betäubung, Augentropfen und Vorbereitung auf die Operation

Eine Vollnarkose ist für die Kataraktoperation normalerweise nicht erforderlich. Die gängigste Methode ist die Betäubung mit Augentropfen (Tropfanästhesie). Dabei werden vor dem Eingriff betäubende Augentropfen verabreicht, welche die Oberfläche des Auges schmerzunempfindlich machen.

Sie spüren während der OP dann manchmal einen Druck, aber keinen Schmerz. Zusätzlich erhalten viele Patient:innen ein leichtes Beruhigungsmittel, sodass Sie entspannt und ruhig liegen können. Eine Katarakt-OP in Vollnarkose wird bei Erwachsenen nur in besonderen Fällen durchgeführt.

Nach der Ankunft im ambulanten Operationszentrum wird Ihr Auge mit Augentropfen auf den Eingriff vorbereitet. Die ersten Tropfen erweitern die Pupille, um einen problemlosen Zugang zur dahinter liegenden Linse zu ermöglichen. Die zweiten Tropfen betäuben die Augenoberfläche, sodass der Eingriff schmerzfrei erfolgen kann.

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, kommen Sie in den Operationssaal, wo Sie bereits von Ihrer Chirurgin oder Ihrem Chirurg erwartet werden. Das Auge und die umgebende Haut werden desinfiziert und ein steriles Tuch wird über Ihr Gesicht gelegt. Durch eine kleine Nasensonde führen wir Ihnen zusätzlichen Sauerstoff zu, sodass Sie auch unter dem Tuch entspannt atmen können.

Nun wird das Operationsmikroskop über das Auge geschwenkt. Das helle Licht, das von ihm ausgeht, wird Sie meistens nur am Anfang blenden.

Nun beginnt die Operation und in mehreren Schritten wird die eigene Linse entfernt. Bei diesem Teil der Operation werden Sie verschiedene Geräusche sowie die Computerstimme der Operationsgeräte hören.

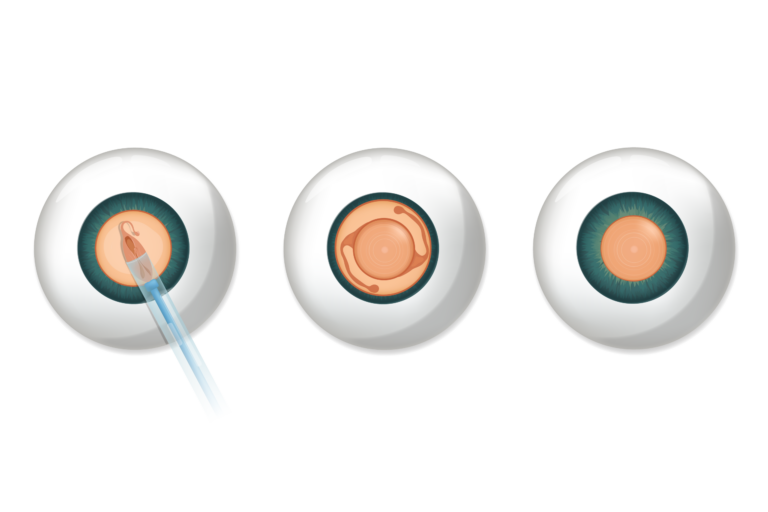

Schnitt und Zugang

Sobald die Betäubung wirkt, setzt die Operateur:in drei winzige Schnitte am Rand der Hornhaut.

Durch diese Mikroschnitte werden feine Instrumente ins Auge eingebracht. Anschliessend öffnet die Ärzt:in die Linsenkapsel kreisförmig (Kapsulorhexis), um an die getrübte Linse heranzukommen.

Entfernung der trüben Linse

Die natürliche Linse, die vom Grauen Star betroffen ist, wird nun zerkleinert und abgesaugt. Dies geschieht mittels Ultraschall, ein Verfahren namens Phakoemulsifikation. Dabei zertrümmert eine feine Ultraschallsonde die harte Linsenmitte, und die Bruchstücke werden behutsam abgesaugt. Übrig bleibt der dünne klare Kapselsack, der die Linse ursprünglich umhüllt hatte. Dieser Kapselsack bleibt im Auge und dient als „Täschchen“ für die Kunstlinse.

Einsatz der Kunstlinse

Jetzt wird die zuvor ausgewählte Intraokularlinse (Kunstlinse) implantiert. Sie ist zusammengefaltet, damit sie durch den kleinen Hornhautschnitt passt. Im Auge entfaltet sich die Linse und wird genau im Kapselsack positioniert. Dort verbleibt sie dauerhaft und übernimmt die Funktion der entfernten natürlichen Linse.

Zum Abschluss der OP wird das Auge gespült. In der Regel ist der Schnitt so klein, dass keine Naht erforderlich ist. Er verschliesst sich von selbst (selbstabdichtender Schnitt).

Die eigentliche Operation ist damit beendet. Sie erhalten einen schützenden Augenverband und dürfen sich anschliessend im Ruheraum erholen. Kurz darauf können Sie nach Hause gehen, am besten in Begleitung von Angehörigen.

Intraokulare Linsenimplantate

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Implantate mit verschiedenen optischen Eigenschaften (z. B. asphärisch, EDOF, multifokal, torisch).

Sprechen Sie mit Ihrer Augenchirurgin oder Ihrem Augenchirurg darüber, welches Implantat und welche Stärke (sog. Zielrefraktion) für Ihre Bedürfnisse ideal sind.

Stellen Sie sich zur Vorbereitung folgende Fragen:

- Wie habe ich in meiner Jugend gesehen? Brauchte ich eine Brille und, wenn ja, in welchen Situationen?

- In welchen Situationen möchte ich möglichst brillenfrei sein (z. B. Autofahren oder Lesen)?

- Welche möglichen Nachteile bin ich in Kauf zu nehmen bereit (z. B. gewisse Abbildungsfehler oder Kontrastverlust, dafür mehr Brillenfreiheit)?

Ultraschallmethode (Phakoemulsifikation) vs. Laserassistierte Operationstechniken

Als Alternative zur Phakoemulsifikation werden seit vielen Jahren verschiedene Laserverfahren eingesetzt (z.B. die Femtosekundenlaser-assistierte Kataraktoperation (FLACS) oder die Nanolaser-Kataraktoperation). Dabei werden mehrere Schritte der Operation von einem Laser unterstützt vorgenommen. Insbesondere kann der Laser zum Schneiden der Zugänge, zum Eröffnen der Linsenkapsel und zum eigentlichen Zerkleinern der natürlichen Linse benutzt werden.

In umfangreichen Studien wurden die Resultate beider Methoden untersucht und miteinander verglichen. Nach heutigem Wissensstand (2025) gibt es keine reproduzierbaren Vorteile der laserassistierten Methode. Da die Kosten der laserassistierten Technik für Patient:innen viel höher sind und kein nachweislicher Nutzen besteht empfehlen wir die laserassistierte Methode nicht und bieten diese auch nicht an.

Clear Lens Extraction (CLE) als Option vor der Entstehung des Grauen Stars

Als Sonderfall sei die Clear Lens Extraction (klarer Linsenaustausch) erwähnt. Dabei handelt es sich um das gleiche Verfahren wie die Grauer-Star-Operation, jedoch wird es durchgeführt, noch bevor ein grauer Star entstanden ist. Ein solcher refraktiver Linsenaustausch kann z.B. bei hoher Fehlsichtigkeit oder Altersweitsichtigkeit erwogen werden, um dem/der Patient:in ein Leben weitgehend ohne Brille zu ermöglichen. Im Grunde wird die noch klare Linse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt.

CLE ist vor allem für über 55-Jährige interessant, die bereits starke Sehhilfen benötigen und einer zukünftigen Kataraktoperation zuvorkommen möchten. Wir beraten Sie gerne, ob ein solcher Linsenaustausch in Ihrem Fall sinnvoll ist.

Nach der Operation: Erholung und Nachsorge

Direkt nach der Kataraktoperation beginnt die Erholungsphase. Sie bleiben noch kurz im Operationszentrum, und Ihr Auge wird mit einem Verband oder transparenten Augenschutz abgedeckt. In den ersten 24 Stunden gilt: bitte das Auge nicht reiben oder drücken und darauf achten, dass keine Flüssigkeiten, Seife oder Schmutz ins Auge gelangen.

Bereits am Tag nach der OP erfolgt normalerweise die erste Nachkontrolle beim/bei der Augenärzt:in. Viele Patient:innen können schon nach ein bis zwei Tagen wieder lesen, fernsehen oder am Bildschirm arbeiten, da sich das Sehvermögen sehr rasch verbessert.

Weitere Informationen zur Erholung und Nachsorge nach der Kataraktoperation finden Sie hier.

Häufig gestellte Fragen zur Katarakt-OP

Nein. Die Kataraktoperation selbst verläuft dank Betäubung praktisch schmerzfrei. Sie bekommen vor der OP Betäubungstropfen ins Auge, sodass Sie nur Druck oder Berührungen spüren, aber keinen Schmerz. Auf Wunsch erhalten Sie zusätzlich ein Beruhigungsmedikament, damit Sie sich leichter entspannen können.

Auch nach der OP sind Schmerzen selten – ein leichtes Fremdkörpergefühl oder Kratzen im Auge am ersten Tag ist normal, lässt sich aber gut mit Augentropfen lindern. Starke Schmerzen treten kaum auf; falls doch, sollte sofort der/die Augenärzt:in informiert werden.

Das Sehen verbessert sich oft schon kurz nach der OP. Viele Patient:innen können bereits am nächsten Tag deutlich klarer sehen als vorher. Kleinere Schwankungen oder leicht verschwommenes Sehen in den ersten Tagen sind normal, da sich das Auge an die neue Linse gewöhnen muss.

Die Erholungszeit insgesamt liegt meist bei einigen Wochen: Nach etwa 4–6 Wochen ist das Auge vollständig geheilt und die Sehschärfe stabil – zu diesem Zeitpunkt kann, falls nötig, eine neue Brille angepasst werden.

Im Alltag jedoch sind Sie in der Regel schon nach wenigen Stunden wieder fit für leichte Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Spazieren.

Bitte beachten Sie, dass jedes Auge individuell heilt: Halten Sie die Nachsorgetermine ein, damit Ihr Fortschritt kontrolliert wird.

In der Regel nein. Die allermeisten Grauer-Star-Operationen werden in örtlicher Betäubung durchgeführt, entweder mit Augentropfen oder selten mit einer Spritze am Auge. Sie bleiben während des Eingriffs wach, spüren aber keine Schmerzen.

Eine Vollnarkose (Allgemeinnarkose) ist nur selten nötig, z.B. bei grosser Angst, Unruhe oder bestimmten medizinischen Umständen. Die lokale Anästhesie ist schonender für den Körper und birgt weniger Risiken als eine Vollnarkose. Ihr Vorteil: Sie können kurz nach dem Eingriff schon wieder nach Hause und erholen sich schneller.

Ja, die Grundversicherung übernimmt die Kosten der standardmässigen Grauer Star Operation vollständig. Das heisst, die Operationskosten, die Kosten für eine monofokale Kunstlinse, sowie die Nachsorge-Untersuchungen werden von der Krankenkasse bezahlt (abzüglich Ihres jährlichen Selbstbehalts/Franchise).

Zusätzliche Kosten fallen nur an, wenn Sie Sonderwünsche haben – zum Beispiel eine Multifokallinse – denn diese werden von der Kasse nicht gedeckt.

Alle solchen Mehrkosten sprechen wir vor der OP mit Ihnen durch. Sie wissen also im Voraus genau, was übernommen wird und was Sie selbst tragen müssten.

Ein echter Grauer Star kommt nach der Operation nicht wieder, denn die getrübte Linse wurde ja entfernt und durch eine klare Kunstlinse ersetzt – diese kann nicht eintrüben. Allerdings gibt es den sogenannten Nachstar: Das ist eine Eintrübung der verbliebenen Linsenkapsel, die bei einem Teil der Patient:innen Monate oder Jahre später auftreten kann.

Ein Nachstar ist aber kein neuer Grauer Star, sondern eine leichtere Trübung der „Haut“ hinter der Kunstlinse. Sollte Ihr Sehvermögen nach anfänglich klarem Sehen wieder schlechter werden kann ein Nachstar vorliegen.

Die Behandlung ist einfach: Mittels Laser wird der Nachstar in einer kurzen Sitzung beseitigt, ohne Schnitt und ohne erneute Operation. Danach ist die Sicht wieder klar. Diese Laserbehandlung wird übrigens ebenfalls von der Krankenkasse übernommen.

Insgesamt kann man also sagen: Der Graue Star selbst kommt nicht zurück, und Nachtrübungen der Linsenkapsel sind gut behandelbar.

Haben Sie weitere Fragen zur Kataraktoperation oder möchten Sie einen Beratungstermin vereinbaren? Unser Team der FIRST SIGHT Augenpraxis direkt am Hauptbahnhof Zürich steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen eine ausführliche, individuelle Beratung – von der Wahl des optimalen Linsenimplantats bis zur Nachsorge – damit Sie gut informiert und beruhigt in Ihre Grauer-Star-OP gehen können.

Freuen Sie sich auf klare Sicht: Die Grauer Star Operation zählt zu den erfolgreichsten Eingriffen überhaupt und gibt Ihnen Ihre Sehqualität und Lebensfreude verlässlich zurück.

Weiterführende Informationen zur Katarakt-OP

Nach der Operation des Grauen Stars: Nachsorge und Pflege

Grauer Star Symptome: Anzeichen erkennen

Grauer Star Ursachen: Risikofaktoren erkennen und vorbeugen

Brillenfreiheit nach der Kataraktoperation: Linsenoptionen und Nachsorge

Linsenoptionen bei der Kataraktoptionen: Vor- und Nachteile